В период, предшествовавший образованию Комитета по стандартизации, и после его создания многие выдающиеся государственные деятели, ученые, хозяйственные руководители и метрологи остро ставили вопросы, связанные с разработкой, внедрением и соблюдением стандартов, улучшением качества продукции, ролью стандартизации и метрологии в решении важнейших экономических и хозяйственных задач.

— До чего дожились, — иронически сказал Полесов, — вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать.

И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев»

14 сентября 2018 г. исполнилось 100 лет со дня принятия декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР «О введении международной метрической системы мер и весов». Это историческое событие достаточно широко освещалось в прессе и медийных изданиях — как знаковое и основополагающее для развития науки и промышленности нашей страны. Проект декрета был подготовлен Н.Г. Егоровым — выдающимся русским физиком, сподвижником великого Д.И. Менделеева, на тот момент управляющим Главной палатой мер и весов в Петрограде.

Однако одно дело принять нормативный акт и совсем другое — реализовать его на практике. Исследователи и историки отмечают, что декрет 1918 г. фактически имел лишь декларативный характер. Гражданская война и интервенция, социально-экономический кризис, нарушение связей Главной палаты с поверочными палатками — все это не позволило провести реформу в намеченные сроки и значительно усугубило трудности перехода на новую систему.

В данной статье на основе экспозиции и документов архива музея МГТУ им. Н.Э. Баумана речь пойдет о реализации метрической реформы в небывало короткие сроки (1918—1927 гг.) и о событиях, происходивших на этом фоне. Кроме того, добавлены иллюстрации творчества поэтов и художников — арт-популяризаторов перехода на новую систему мер (рис. 1), что в художественном аспекте придаст нашему описанию оттенок конструктивизма и позволит читателю более наглядно представить степень научного и трудового подвига наших соотечественников.

Рис. 1. Обложка книжки-плаката «Азбука метрических мер» (составили художники Ольга Дейнеко и Николай Трошин), 1925 г.

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ

Политический фактор

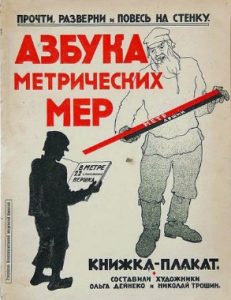

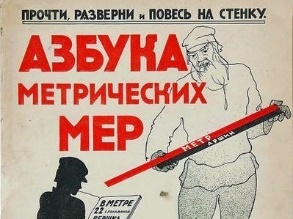

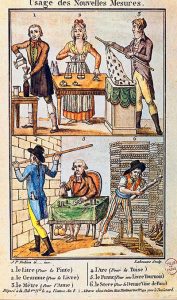

Рассматривая предпосылки проведения метрической реформы в молодом советском государстве, можно выделить несколько факторов. Первый, несомненно, политический — как во Франции, на родине системы СИ (Le Système International d’Unités, SI), так и в России это событие состоялось в революционный период, когда происходили слом старой системы и замена ее на новую, по мнению революционно настроенного класса, более прогрессивную. Однако, как показывает история той же Франции, одного энтузиазма масс бывает недостаточно — переход на метрическую систему у французов занял около 50 лет, а окончательно оформился и закрепился только через 80 лет после принятия 7 апреля 1795 г. Конвентом закона о метрических измерениях (рис. 2).

Рис. 2. Французская гравюра, иллюстрирующая метрическую систему мер (около 1800 г.): 1 — литр, 2 — грамм, 3 — метр, 4 — ар (100 м2), 5 — франк, 6 — стер (1 м3)

Международный фактор

Для Франции решающим фактором принятия своей же собственной системы стал международный — в стране разместилось Международное бюро мер и весов (МБМВ), постоянно действующая организация со штаб-квартирой в городе Севр (предместье Парижа). МБМВ было учреждено в 1875 г. вместе с заключением Метрической конвенции. Со стороны России конвенцию подписал советник посольства Григорий Окунев от имени императора Александра II.

Спустя 22 года русский правовед, специалист по международному и государственному праву П.Е. Казанский в статье «Международный союз мер и весов» напишет: «Современное положение действительно поражает своей странностью. Есть страны с метрической системой, а в союзе не участвуют, есть, наоборот, метра не принявшие, а денег на союз не жалеющие. Страны эти, очевидно, богатые страны, как только попала в их число Россия?» По подсчетам русского юриста, на момент 1897 г. российское правительство перечислило в фонд Международного бюро около 200 тыс. франков [1].

Для Советской власти международный аспект перехода на метрическую систему был немаловажен. В апреле 1923 г. было издано постановление Совета Труда и Обороны «О стандартизации экспортируемых товаров», в соответствии с которым на Народный комиссариат внешней торговли возлагалась обязанность разрабатывать по соглашению с заинтересованными ведомствами стандарты на экспортируемые товары и осуществлять надзор за соблюдением этих стандартов. Всем учреждениям и организациям, заготовляющим и вывозящим экспортные товары, вменялось в обязанность точно исполнять стандарты, установленные Наркоматом внешней торговли. А в 1924 г. Наркомату внутренней торговли было поручено устанавливать стандарты на товары, предназначенные для внутреннего рынка. Руководство СССР понимало, что период изоляции когда-нибудь закончится, необходимо будет выходить на мировой рынок для осуществления экспортно-импортных операций и без новой метрической системы, со старыми русскими мерами, это будет проблематично (рис. 3).

Рис. 3. Плакат Антона Лавинского «Экспорт-импорт СССР», 1926 г.

Исторический фактор

Третьим фактором-предпосылкой, «узлом кристаллизации» будущего процесса реформирования системы измерений стал к тому времени уже исторический факт, что Россия всю вторую половину XIX века целенаправленно стремилась к метрической системе трудами и работами своих видных ученых, инженеров, промышленников и прогрессивно настроенной части общества.

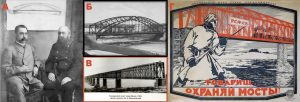

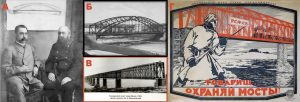

Например, в 1885 г. на съезде русских железозаводчиков, созванном Министерством государственных имуществ, выступил профессор Санкт-Петербургского института инженеров путей сообщения Н.А. Белелюбский. Он предложил объединить профили для всех русских заводов, которые пользуются железом. «Русский нормативный метрический сортамент фасонного железа. Угловое, тавровое, двутавровое, корытное железо» вышел в свет в 1899 г. [2] Первым ведомством, которое одобрило русский нормальный метрический сортамент и ввело данный стандарт в действие, стало Министерство путей сообщения (рис. 4). Примерно в эти же годы были предприняты усилия по разработке ряда правил и норм проектирования электротехнических устройств, введению норм на цемент, унификации вооружения, сделана попытка стандартизации зерновых в части торговой классификации и т.д.

Рис. 4. Мосты, построенные по проектам русского инженера и ученого Н.А. Белелюбского (архивные материалы): а) городской голова г. Боровичи М.Я. Шульгин и Н.А. Белелюбский (в форме) на фоне проекта моста через реку Мсту; б) арочный мост над рекой Мста в Боровичах, выполненный из метрического стального сортамента проката, 1905 г.; в) Александровский (Сызранский) мост через Волгу, 1880 г.; г) плакат Василия Спасского «Товарищ, охраняй мосты!», 1921 г. (вероятнее всего, на плакате изображен Александровский (Сызранский) мост над Волгой)

Наконец, благодаря Д.И. Менделееву, занимавшему пост управляющего Главной палаты мер и весов, метрическая реформа получила законодательное оформление. Общим собранием Государственного Совета под председательством Великого князя Михаила 29 мая 1899 г. законопроект был одобрен, а 4 июня на нем появилась резолюция Николая II: «Быть по сему». Согласно «Положению о мерах и весах» в России впервые факультативно по взаимному соглашению сторон разрешалось применять метрические меры в торговых сделках, контрактах, сметах, подрядах и т.п.

Повторим очевидное: главными идеологами принятия новой системы стали великий Д.И. Менделеев, его коллеги, сподвижники, ученики и преемники: прежний хранитель Депо образцовых мер и весов (с 1865 по 1892 гг.) В.С. Глухов, управляющий (с 1907 по 1919 гг.) Главной палаты мер и весов Н.Г. Егоров, изготовитель русских эталонов Ф.П. Завадский, академики Д.П. Коновалов, Н.С. Курнаков, А.А. Байков и другие известные ученые. Вклад питерской метрологической школы (флагманом в настоящее время является ВНИИМ им. Д.И. Менделеева) в процесс реформирования системы измерений в России поистине велик, особенно в части организации системы надзора за проведением измерений в стране.

С этой целью Д.И. Менделеев и его сподвижники разработали программу создания сети местных поверочных учреждений по территории России (рис. 5), реализация которой была рассчитана практически на 20 лет. За это время должно было открыться не менее 100 местных палаток (на момент 1917 г. их было 25, деятельность поверочных центров распространялась на 51 губернию и 6 областей) [3].

Рис. 5. Архивные материалы: слева — обертка карамели «Новый вес» (первый номер в серии), художник и автор стихотворения — Владимир Маяковский (стихотворение обрезано), 1924 г.; слева — типовой интерьер поверочной палатки — мечта любого современного фунтофилиста (коллекционера гирь и весов), 1920 г.

Однако необязательность и факультативность применения метрического стандарта выливались в форменный хаос и неразбериху с точки зрения стандартизации и взаимозаменяемости. Практика «полумер и соглашательства», которая очень часто являлась основой царской политики, приносила существенный урон развивающейся в начале XX века промышленности. Поставки различного сырья по тендерам, закупки импортного оборудования и его последующая установка на российские машины и аппараты зачастую выполнялись в различных стандартах и единицах измерений. Это далеко не самый полный список проблем инженеров, техников и ремонтников.

Например, П.К. Худяков, заслуженный профессор ИМТУ, в книге «Путь к Цусиме» [4] о причинах поражения русской эскадры пишет: «Котлы системы Бельвиля на этих 4 броненосцах были вполне удовлетворительны. Но и тут не обошлось без курьеза. Кронштадтский порт снабдил корабли такими «казенного образца» банниками для чистки кипятильных трубок, что они совсем не лезли в трубки. По счастью, достигнутое уходом хорошее состояние котлов не требовало частой помощи банника; a то кочегары в случае нужды перефасонивали эту казенщину зубилом и ручником, или же искали настоящих банников, заготовленных Балтийским заводом, и берегли их затем на экстренный случай, как зеницу ока» (рис. 6).

Рис. 6. Архивные материалы: а) портреты П. К. Худякова (вверху) и В.Г. Шухова (внизу) — авторов объективного ситуационного анализа, написанного через полтора года после Цусимской трагедии; б) титульный лист книги профессора ИМТУ П.К. Худякова, изданной при поддержке Политехнического общества в 1907 г.; в) японский плакат, посвященный победе при Цусиме, 1905 г.

Кроме того, П.К. Худяков обратился с просьбой к В.Г. Шухову о составлении III и значительной части VII глав своей книги. Владимир Григорьевич «с поразительной пунктуальностью пророчески предсказывал исход всех пережитых нашей родиной печальных событий задолго до их практического осуществления нашей бюрократией». Шухов подробно сравнивает боевую мощь и технические характеристики кораблей двух флотов и беспристрастно делает вывод: «Морские сражения ныне выигрывает не героизм, а культура…». В книге приведено огромное число свидетельств выживших моряков и техников о некачественных топливе, артиллерийских орудиях, снарядах, приспособлениях для стрельбы («оптическими инструментами на судне было пользоваться невозможно: все они давали сильный прогиб»), нежестких и не защищенных броней конструкциях, появились вопросы о приемо-сдаточных испытаниях силовых установок. Но ведь исполнителями у Адмиралтейства были не какие-то неизвестные кустари или артельщики — нет, это были казенные заводы и верфи, а подрядчики флота зачастую имели статус «Поставщика Двора Его Императорского Величества» и возможность употребления государственного герба на своих вывесках и изделиях.

Технико-экономический фактор

Цусимская трагедия показала реальное состояние дел в промышленности России. Помимо проблем с качеством изготовления машин, заводы и фабрики в начале XX века поставляли разносортную продукцию по линейным и присоединительным размерам, плотности, весу, составу и пр. Эти вопросы постоянно поднимались на съездах промышленников, но в целом очень медленно решались или не решались совсем. Это и есть четвертый, технико-экономический жизненно важный фактор необходимости проведения метрологической реформы и стандартизации в стране. Как покажет в дальнейшем история, метрология как наука при этом вырастет в нечто большее, чем область знаний по обеспечению замены одних мер на другие, хранению эталонов и поверке средств измерений.

Открыв справочник «Инструменты» Альфреда Шютте за 1914 г. (рис. 7), мы увидим следующие типы резьб (нарезок) «факультативно», «по взаимному соглашению сторон» применявшихся в Российской Империи: дюймовая Витворта (для болтов и газовых труб отдельно), S. I. (метрическая Système International, Цюрихский конгресс 1898 г.), Левенгерца (метрическая для оптики и точной механики), Селлерса (U.S. Standart), новая нарезка для подающих и ходовых винтов (Acme Standart), острая американская резьба, различные винтовальные нарезки и, кажется, это еще не всё… [5] Совсем уж экзотические и устаревшие в Европе станки и механизмы также активно продавались в России, и в каталоге Торгового Дома завода Г.М. Пекъ [6] можно обнаружить агрегаты, выполненные по швейцарскому стандарту (любой дюйм равен 3 см) или имеющие межосевые расстояния в немецких цоллях (zoll). И это только машиностроительная отрасль. Аналогичная ситуация была в электротехнической, химической, легкой, пищевой промышленности, а точнее — всюду и повсеместно. Россия становилась «метрологической помойкой», закупая дешевые и нестандартные станки, инструмент и силовые машины, а также сомнительное сырье из Европы, США и Японии.

Рис. 7. Коллаж, составленный авторами статьи по архивным материалам: по центру — дореволюционные справочники из архива музея МГТУ им. Н.Э. Баумана; слева — композиция из вырезанных таблиц резьб различных стандартов, символизирующая плохо работающий, разваливающийся завод; справа — работа Давида Бурлюка «Революция», 1917 г. (Д. Бурлюк использовал метизы и металлическую фурнитуру)

МОМЕНТЫ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Известно о существовании механической лаборатории Института инженеров путей сообщения как центральной станции для механического исследования строительных материалов под руководством Н.А. Белелюбского, о котором здесь уже шла речь. Методику проводимых испытаний над различными марками цемента и железобетона внимательно изучали в Европе и США, а результаты исследований лаборатории Николая Апполоновича позволили разработать единые русские «Нормальные условия для поставки портландцементов», которые утвердило Министерство путей сообщения уже в 1881 г.

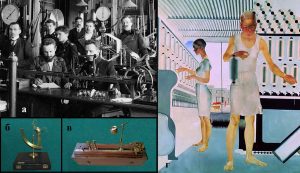

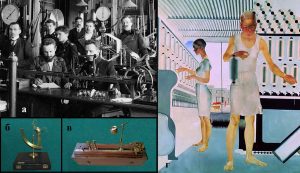

Подобная лаборатория, но только механической технологии волокнистых веществ, существовала в ИМТУ (рис. 8). Работы по испытанию различных материалов суконных мануфактур, влиянию химического окрашивания на свойства тканей и другие исследования проводились под руководством профессора П.П. Петрова с 1888 г. Позже на деньги В.А. Морозовой было построено новое здание и исследования продолжились под началом профессора С.А. Фёдорова. Интерес к результатам лабораторных исследований у легкопромышленников был огромен, а выпускники ИМТУ зачастую устраивались управляющими на мануфактурные фабрики и заводы.

Рис. 8. Архивные и музейные материалы: а) студенты на занятиях в лаборатории механической технологии волокнистых веществ в ИМТУ, нач. XX века; б) весовой квадрант для измерения линейной плотности нити; в) тестер для испытания нитей на скручиваемость; г) фрагмент картины Александра Дейнеки «Текстильщицы», 1927 г.

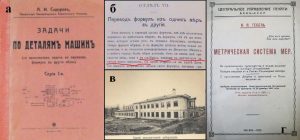

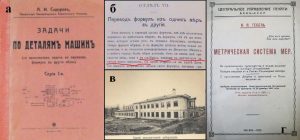

Изучая архивы музея МГТУ им. Н.Э. Баумана, можно сделать вывод, что в период 1900—1910 гг. начал происходить всеобщий переход высшей школы на метрическую систему при преподавании технических наук в Российской Империи (рис. 9). Методические пособия, справочные материалы, типовые задачи и примеры для студентов — все это стало печататься и выпускаться исключительно в новых единицах измерения. Примером могут служить труды профессоров ИМТУ: А.И. Сидорова — по курсу «Детали машин», Н.Е. Жуковского — по основам теоретической аэродинамики, В.М. Чаплина — в области отопления и вентиляции, П.П. Петрова — по химической технологии волокнистых материалов и т.д.

Рис. 9. Архивные материалы: а) задачник А.И. Сидорова по деталям машин, 1908 г.; б) объяснению перевода формул из одних мер в другие А.И. Сидоров посвятил целый отдел задачника; в) здание механической лаборатории ИМТУ, нач. XX века; г) брошюра В.Я. Гебеля о преимуществе и пользе метрической системы мер, 8-е изд. 1925 г. (1-е издание — 1892 г.)

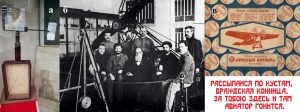

В конце XIX — начале XX века в мире стали появляться и бурно развиваться новые области технических знаний, например воздухоплавание. И очень скоро начинающим авиаторам потребовалась научная поддержка и метрологическое обеспечение полетов, что вначале привело к созданию простых средств измерения и авиаприборов (секундомеры, анемометры, барометры, расходомеры и др.), а впоследствии определило развитие всей отрасли приборостроения, стандартизацию или разработку нормативных документов для летательных аппаратов и формирование профильных метрологических служб (рис. 10). Иными словами, теоретические изыскания в новой области деятельности и решение конкретных практических задач (например, возможность сверхдальних перелетов) привели к дополнительному развитию научных основ метрологии и способствовали ее выделению в самостоятельную область технического знания [7]. И тут как никогда остро встал вопрос о единых системах мер и стандартах, т.к. новая наука была достаточно интернациональной по составу стран, участвовавших в международной гонке за авиарекордами.

Рис. 10. Архивные материалы: а) анемометр (прибор для измерения скорости ветра), разработанный В.П. Ветчинкиным, — Памятник науки и техники I категории в экспозиции музея МГТУ им. Н.Э. Баумана; б) Н.Е. Жуковский с учениками в аэродинамической лаборатории ИМТУ, 1910-е гг.; в) упаковка от печенья «Красный авиатор» тандема Владимир Маяковский — Александр Родченко для фабрики «Красный октябрь», 1925 г.

Нельзя не вспомнить об огромном вкладе «отца русской авиации», великого ученого-механика Николая Егоровича Жуковского, основоположника гидро- и аэродинамики, который немало сделал и для метрологии, создав различные новые теоретические и практические разработки в области измерений и испытаний в жидких и газовых средах.

Когда началась Первая мировая война, развитие бомбардировочной деятельности авиационных отрядов и эскадры многомоторных самолетов, а также высокие требования, предъявляемые войсковыми штабами к этому роду боевой работы, заставили в 1915 г. перейти к более широкому использованию прицелов для бомбометания. По поручению Комиссии по воздушной артиллерии Н.Е. Жуковский занялся разработкой таблиц для бомбометания с самолетов, в которых были установлены углы упреждения при сбрасывании бомб в зависимости от скорости самолета. Он первым в России создал начало теории бомбометания с аэропланов. В «Лекциях по баллистике» и «Теории бомбометания с аэропланов» Н.Е. Жуковский приводит метод определения траектории и скорости бомбы, когда сопротивление воздуха пропорционально квадрату скорости, дает способ учета изменения плотности воздуха с высотой. В этих работах рассмотрены различные практические способы бомбометания и прицельные устройства Толмачева, Стечкина и Лебеденко. Следует отметить, что многие расчеты Н.Е. Жуковского выполнены в новых мерах, особенно в статьях, которые публиковались за рубежом.

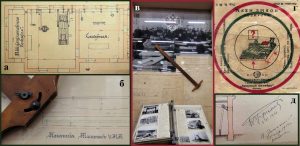

К 1917 г. в ИМТУ существовало около 35 лабораторий, испытательных станций и прикладных кабинетов. Проведенное исследование, основанное на архивной технической литературе и документации того периода, позволяет однозначно утверждать, что метрическая система измерений в ИМТУ стала основной и уже к 1910 г. заменила старые русские меры (рис. 11).

Рис. 11. Архивные и музейные материалы: а) фрагмент чертежа дипломника П.М. Лукьянова с метрическими размерами; б) надпись «Колосник. Масштаб 1:5 НВ (новые величины)»; в) фото экспозиции музея МГТУ им. Н.Э. Баумана; г) обертка карамели «Новые меры» (о вычислении площади), художник и автор стихотворений — Владимир Маяковский, 1924 г.; д) подпись консультанта — профессора Б.И. Угримова, 1914 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на момент принятия декрета 1918 г. страна имела:

- мощный научный метрологический центр — школу, сформированную усилиями Д.И. Менделеева;

- базовую перспективную организацию системы надзора за проведением измерений (поверочные палатки);

- учрежденную в 1918 г. при Народном комиссариате торговли и промышленности Междуведомственную метрическую комиссию во главе с управляющим Главной палатой мер и весов профессором Н.Г. Егоровым, которая должна была заниматься подготовкой нормативных материалов и организацией производства метрических мер, разработкой технических заданий и поиском заводов-изготовителей, подготовкой материалов для наглядной агитации (пособия для лекций, киносценарии и т.п.);

- казенные (в т.ч. оборонные заводы, верфи Адмиралтейства) и национализированные частные предприятия, выпускавшие в царской России мерительный инструмент («Ф. Швабе», «Е.С. Трындина С-вей», «Ф. Сан-Галли» и др.);

- многочисленные артельные и кустарные промыслы по всей стране.

По различным оценкам и ревизионным отчетам, доля метрических средств измерений в России на момент 1917 г. составляла приблизительно 7% от общего количества приборов и инструментов. Дополнит картину потеря всех польских (фабрики «Г. Герлях», «М. Вешицкий», «В. Гесс» и др.), брест-литовских и финских заводов по производству весов, гирь и другого точного измерительного оборудования. В довершение — тяжелое экономическое и политическое положение страны, осложненное Гражданской войной, интервенцией, голодом и разрухой. И наконец, существовали «трудности быстрого усвоения новой системы мер и весов многомиллионным населением Союза ССР».

Итогом стал декрет от 29 мая 1922 г. «Об отдалении срока введения метрической системы», где устанавливалась новая дата окончания действия дореволюционных мер — 1 января 1927 г. Амбициозные планы правительства провести реформу за пять лет были не выполнены, и многое предстояло начинать заново.

О дальнейшем развитии метрологической реформы и стандартизации будет рассказано в следующих частях («фигурах») статьи.

ЛИТЕРАТУРА

- Казанский П.Е. Международный союз мер и весов. — Одесса: Типография штаба округа, 1897. — С. 58—60.

- Крейнис З.Л. Знаменитые железнодорожные мосты Российской империи. К 100-летию открытия сквозного железнодорожного сообщения от Санкт-Петербурга до Владивостока по территории России. — М.: Автограф, 2013. — 130 с.

- Гинак Е.Б. К 100-летию Декрета о переходе России на международную метрическую систему мер // Законодательная и прикладная метрология. — 2018. — № 5. — С. 8—12.

- Худяков П.К. Путь к Цусиме: посвящается памяти товарищей-техников, погибших в Цусимском бою. — М.: Типо-литография Русского товарищества печати и издательского дела, 1907. — 220 с.

- Шютте А.Г. Инструменты. Владельцы: А.Г. Шютте и Э. Краузе. Каталог-прейскурант на 1914 год. Режущие инструменты, зажимные приспособления, измерительные инструменты и калибры, подъемные механизмы. СПб., Магдебург: Издание А. Вольфельда, 1914. — 462 с.

- Торговый дом технических машин и инструментов Завода Г.М. Пек. Станки и инструменты для обработки металла. — СПб., 1913. — 130 с.

- Базанчук Г.А., Kураков C.B., Пронякин В.И. Исторические этапы развития и становления метрологического обеспечения в авиации // Вестник метролога. — 2022. — № 4. — С. 19—25.

Галина БАЗАНЧУК, Сергей КУРАКОВ, Владимир ПРОНЯКИН

Материал размещен на сайте РИА «Стандарты и качество» ria-stk.ru